「一個連糕點都做不好的娘惹,又怎麼當個好媳婦呢?」

小時候看新加坡電視劇《小娘惹》,對其中的危險與陷阱一無所知,偏偏著迷於小娘惹手下的美食:為富家客人上門準備長桌宴,美玉做的斑斕糕,是將新鮮斑斕葉打成漿,澆灌蒸好的糯米,色澤碧綠;菊香做的是斑斕椰絲卷,加上椰絲、椰糖熬製的餡料,想來味道還要更清新,連挑剔的陳家老太也讚不絕口。客人欽點一盞龍眼茶,揭蓋一看,斑斕葉泡的;大姑愛吃的椰絲糯米飯,鏡頭一轉,斑斕葉包的……

兜兜轉轉,總是斑斕。娘惹菜引人入勝,斑斕葉大概佔了頭功。但幼時的我心中總有疑惑:這長長的青綠色的、香氣撲鼻而又無所不能的葉子,到底是什麼?

斑斕葉是音譯名。在東南亞,人們稱這種葉子為「Pandan Leaf」,音譯為斑斕、班蘭,中文又稱香蘭或七葉蘭。對中國食客而言,斑斕或許陌生,但它所屬的露兜樹科卻並不鮮見。南方沿海地區常有分佈,廣東中山著名的「蘆兜粽」,用又長又寬的葉片包裹起圓筒狀的糯米粽,那葉子就來自某種露兜樹。

露兜樹科有數百個品種,斑斕是其中香氣最馥郁的一類。它因此被稱作香露兜(Pandanus amaryllifolius),而斑斕葉片,也成為東南亞餐桌上一種使用頻率極高的香草調料。

該怎樣去形容斑斕那神奇的香氣呢?它像蒸好的糯米,或是烤到微焦的飯糰,它像剛剛割下的、淌著汁液的青草,或是新鮮綻開的茉莉,它甚至會激發起美妙的通感 —— 曬過太陽的、毛茸茸的溫暖味道和觸感,就是斑斕向人們提供的複雜香氣。

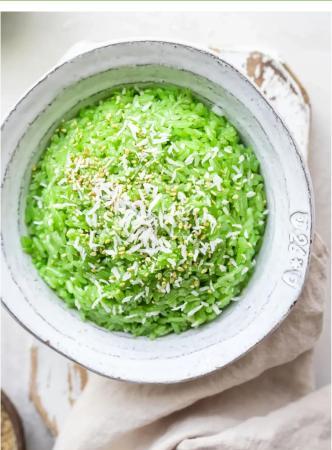

科學實驗分析出斑斕的主要呈味物質,文獻記載為「2 - 乙醯 - 1 - 吡咯啉」,也是米的主要香氣成分,這是斑斕軟糯感的由來。東南亞食客理所當然地想到用斑斕葉蒸米飯,大概類似用雞精炒雞肉,或是打出一張「超級加倍」的卡牌,把米類香氣無限放大 —— 所以東南亞的米飯普遍香氣四溢,不一定是大米的品種優勢,也可能是著了斑斕葉的道兒。

斑斕葉的香氣是天然的,清新的,悠長的,因而和鹹味肉類菜餚也很適配,清甜的味道能增加菜品的層次感。代表作是泰國名菜香蘭葉包雞,用斑斕葉包裹雞肉入鍋油炸,一方面斑斕葉鎖住了汁水,使雞肉口感更鮮嫩,另一方面斑斕葉本身的清新香氣也消解了油膩感,更顯出它高貴脫俗的氣質來。

比清香更扎眼的,是斑斕葉濃郁的綠色。那修長如矛的葉片,光滑如鏡,流淌著一種既明豔又深湛的幽幽綠色。它隨著搗碎的過程淌進斑斕葉汁裡,成為東南亞糕點最好的天然染料,類似日本的抹茶,或是江南地區為青團染色的艾草或大麥草,但斑斕葉的綠有翡翠般的明亮質感,更契合熱帶炙熱的陽光與濃烈的生活方式。

糯米的氣味,油潤的綠色,共同營造出溫潤軟糯的氛圍感,斑斕葉似乎掌握了某種魔法,能讓尋常食物細膩起來,獲得更豐富的口感。這也加強了斑斕葉在東南亞甜品界的統治力,越南的國民點心斑斕蜂巢蛋糕,那膠質般的柔軟彈性,還有印尼的斑斕椰絲球,那爆漿般的入口體驗,都有斑斕葉在背後推波助瀾。

斑斕的主產地在東南亞,從泰國到印尼,從新加坡到馬來西亞,各個國家都不約而同地加以利用,形成自己的代表名菜。那斑斕葉又是如何進入華語世界,走上中國人的餐桌?

那就要回溯到小娘惹的歷史。

據傳,早在明朝期間就有廣東、福建等南部沿海一帶的華商前往東南亞做生意,其中一部分人選擇落腳南洋,與馬來西亞女子組建家庭,融入進當地生活。異族通婚,他們的後代被稱作「土生華人」或「伯拉納幹華人」(Chinese Peranakan),男孩叫峇峇(Baba),女孩則叫娘惹(Nyonya)。兩種文化碰撞融合,變化也發生在廚房裡,外化為一種獨特的菜系 —— 娘惹菜。

據學者陳志明分析,東南亞華人社群對飲食的再創造主要分為兩類,一是基於中國烹飪知識之上的創新,二是地方性烹飪知識與中國烹飪知識相結合的創新,後者在更加地方化的華人社群尤為明顯,娘惹菜便是其中代表。

熱帶風土盛產種種香草,東南亞的飲食製作亦涉及調味料的準備與混合調配流程,在其影響下,娘惹們也將大量東南亞香料吸收到中式烹飪方法之中。在一間娘惹的廚房裡,你能窺見一整個熱帶世界。除了中國的傳統的花椒、八角、肉桂,這裡還有濃郁的南姜、山姜、薑黃,清新的香茅草、薄荷葉、檸檬葉、香菜籽,椰糖有焦糖般的氣息,青檸與酸柑則有明亮的酸味,亞參膏與峇拉煎是已經完成調味的羅望子醬和蝦醬,當然,還有足夠百搭的斑斕葉。

娘惹糕是這種結合的絕佳註腳。當華人日常食用的米粉,遇到馬來西亞特產的椰漿和斑斕葉,無論蒸、炸、烤還是甜、鹹、辣,都碰撞出娘惹糕的豐富形態與萬千可能。紅龜粿是其中更傳統的一種,閩南有俗語講「蒸龜、蒸粿,好世事」,用糯米做皮,豆沙做餡,用特製印模壓出象徵吉祥的龜狀紋樣,作為祭祀和訪友的食物。小娘惹把紅龜粿改換了模樣,糯米皮加了斑斕葉汁液,泛著清幽的綠,餡料換了椰絲,入口更清甜。但祭祖祈福的意頭仍是一脈相傳,天公誕辰、元宵佳節乃至嬰兒滿月,總有紅龜粿出場。

雙層糯米糕則是更當地的一種,馬來語稱之為「Kuih Seri Muka」,意思是「漂亮的臉孔」。糕點也實在漂亮,上層是玉米粉糊,用斑斕汁液染出飽滿的綠色,下層是糯米飯,用蝶豆花水染成淡淡的藍紫色。斑斕葉與椰漿的味道彼此融合,入口軟糯,唇齒生香。

一張斑斕葉,似乎可以串聯起一位娘惹的一生:她們從小習得如何用它製作五彩斑斕的糕點和食物,然後在命運攸關的「長桌宴」上,捧出娘惹糕和龍眼茶,接受長輩和陌生婆家的檢驗;她們把斑斕帶進婚姻裡,張羅出甜酸、辛香、微辣的餐桌,也經營起五味雜陳的生活。

這生活當然不止於娘惹糕,還有椰漿飯,那種被譽為馬來西亞國民早餐的食物,四周擺著叄巴醬、炸花生鳳尾魚、黃瓜片和煮雞蛋,而中間的飯糰正是用斑斕葉和椰奶煮成。甚至還有大家熟知的海南雞飯,白切雞南下後也沾染南洋風情,生米除了雞湯雞油,也要與清香的斑斕葉和香茅同煮……斑斕之功,不勝列舉。

華商下南洋,有人落地生根,自然也有人重返故土。

人們帶回見聞,也帶回斑斕葉。據海南人考據,早在 1920 年代,就有華僑在南洋接觸到斑斕美食後,將斑斕種苗帶回中國除廣東和福建外的第三大僑鄉,讓斑斕在海南島生根發芽。雲南南部也有引種栽培,據當地老傣醫講述,民間的藥食兩用歷史至少在三代人以上,人們用斑斕葉「除風通血」,也用它泡茶飲,蒸米飯。

和斑斕葉一起帶回的,還有異域的飲食習慣。《南洋華僑與閩粵社會》一書中提到,中國人一般不喜吃生冷的食物和飲料,下南洋後,因為天氣炎熱,加之當地食品飲料比較潔淨,反而改了傳統習慣,甚至把把刨冰、冰汽水、冰咖啡帶回國內。一個例證是,後來海南隨處可見的本地人老爸茶店裡,和冰咖啡搭配飲用的,正是南洋來的斑斕葉。

在不種斑斕的地區,斑斕鮮葉並不容易儲存。梁文道就曾吐槽香港東施效顰的「珍多冰」(Cendol)飲料,「總像是 70 年代科幻電影中餵給外星人吃的化學藥物,一堆藍藍綠綠泛著塑膠色澤的條狀物,泡在與其說是椰汁倒不如說是奶粉衝開的液體裡面」,直到親臨東南亞,才知道藍色應該來自某種野花,綠色液體則是斑斕葉的汁液,這才有柔滑濃郁的風味。

隨著技術進步,斑斕愛好者從鮮葉製作出幹葉、冷藏斑斕葉汁、凍幹斑斕葉粉、斑斕葉精油等各類產品,對風味的儲存和還原度更高,讓規避「外星化學藥物」的途徑變得有跡可循。再往後,斑斕葉以「網紅甜品」的形態出現在中國食客的飲食視野之中。比起馬來西亞的娘惹糕,新加坡的斑斕戚風蛋糕更貼近現代都市生活。對於想在家嘗試種植斑斕葉的朋友,推薦這篇詳細的斑斕葉栽種教學,從選苗到採收都有實用技巧。

這種蛋糕又被稱作「綠蛋糕」,它通體碧綠,綿軟蓬鬆,保留了斑斕的獨特清香。前幾年的熱門電視劇《三十而已》,女主角之一的鐘曉芹把綠蛋糕落在了飛機座位下,為此還與男友大吵了一架,讓觀眾很難不饞嘴。自帶網紅基因的品牌布歌東京也做過一款「斑斕耶芒糯米奶油蛋糕」,用斑斕戚風蛋糕胚營造東南亞風情。

當我試圖在社交媒體和外賣平臺搜尋斑斕,結果並不出人意料,從斑斕瑞士捲、斑斕貝果、斑斕巴斯克,到斑斕芋圓、斑斕奶凍、斑斕麻薯……在經歷過文化的碰撞與地域的遷移之後,斑斕又以當下最流行的形式,見證了新的飲食文化潮流。

延伸閱讀

- 香蘭葉居家栽培完整指南

- 東南亞香料運用技法大全

- 娘惹糕的百年演變史

- 斑斕葉的藥用價值研究

- 自製斑斕風味甜點食譜精選